提起徐州的地方美食,辣汤可谓是闻名遐迩,不仅当地人视它为不可缺少的早餐“佳肴”,许多外地朋友也慕名而来,一品其中美味。如今,徐州大街小巷的早点铺中都有这道辛香暖口的辣汤,一些著名的餐饮店、老字号的发展和壮大也与它有关,“两来风”便是其中代表,而这店名的由来,还与一条古老雅致的巷子——文学巷有关。

文学巷位于徐州东门大街的中段路北。徐州东门大街历史悠久、名人荟萃,东门外是黄河,宋代苏轼为治理洪水而建立的黄楼,最初就筑在东门城墙之上。

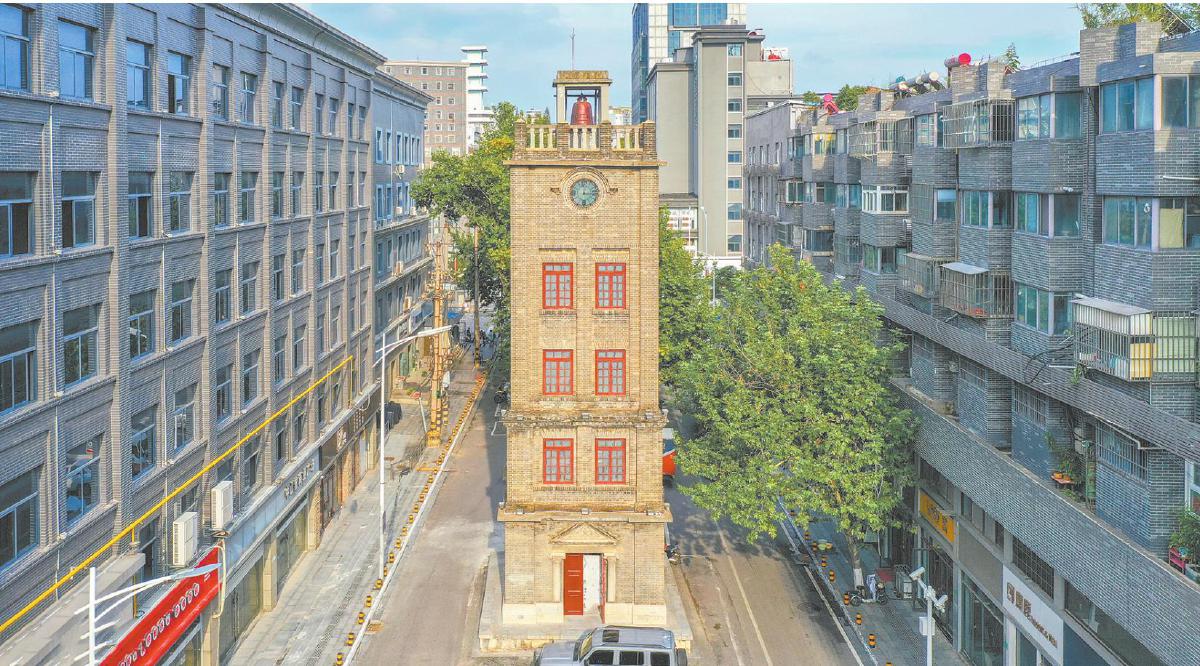

大同街和钟鼓楼的历史变迁

民国初期,朱自清的父亲朱鸿钧就在位于东门内的徐州榷运局任局长,这个职位主管盐、烟、酒专卖,在当时被认为是个“肥缺”。朱鸿钧上任不久,家里突生变故,用朱自清的话说:“1917年那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了。”“我从北京到徐州,打算跟着父亲奔丧回家。”随后,朱自清便跟着父亲回了家,并写下了著名散文《背影》。20世纪三十年代,东门大街商贸繁华,是徐州最热闹的商业街,当时人称“小上海”。徐州民间还流传着一首有关百货业的民谣:“老天成,真正强,华丰泰,裕泰祥,宝成银楼老凤祥”,说的便是当时大同街的繁华。

在东门大街中段的路北,有一处重要院落,即清代徐州府院试的考场——试院,院内排排考棚,竹帘垂门,一桌一椅,考生入内应试。由于各省学政最初多由御史出任,御史的衙门称为察院,所以院试的考场又叫察院,是故东门大街又名察院街。清雍正十三年后,徐州升州为府,每年四月,徐州所属八县丰、沛、萧、砀、邳、睢、铜、宿的童生,至此准备参加“乡试”。“童生”又称“儒童”“文童”,如果考中了,便可获得“秀才”的称号。

徐州察院西侧有条看似寻常的小巷,细而长,曲而幽,北去几里路,跨过小河,便可抵达徐州明代复建的蔚蔚文庙。各县童生来徐,必先至文庙内焚香膜拜,祈求好运,而后在察院西侧的巷子里下榻。那时的童生多为殷实人家子弟,仆人随从,住宿聚饮,相呼为伴,意气风发。习随势起,商伴习生,由此小巷里客栈、饭店应运而生,巷子也热闹起来。那时巷子里尽是翩翩文人学子,彼此高谈阔论,“文学巷”之名应运而生,口口相传,逐渐约定俗成,成为了古代徐州读书人心目中入仕的神圣之所。

光绪三十三年(1907年)春,民主革命先驱者周祥骏先生在东门察院发起成立“天足会”,不论大家闺秀,还是进步女子,均来到此地听周祥骏先生演讲。他在《天足会演说感赋》中记述了察院天足会盛况:那天“东风吹暖小阳春”,各界妇女穿戴打扮纷纷“齐赴会”。在那天,周祥骏呼吁:“全球争吼自由钟,男女平权第一重。四万万人争自主,合群兴业赴前程”,并发出了男女平权、妇女解放、妇女放足运动的先声。

自从清末科举废除后,察院逐渐破败。民国初,徐州中学在察院原址建立,校门开在文学巷。民国十二年(1923年),徐州出版的第一本《徐州游览指南》,第一次出现“文学巷”的地名:“私立徐州中学校,东门街文学巷”。

1928至1938年,津浦陇海铁路交会徐州,东门大街成为了商旅入城的门户,百业聚集,兴盛起来。1933年竣工、至今犹在的钟鼓楼就在文学巷南口,矗立的钟鼓楼周围逐渐成为闹市中心,一些金融机构也争相开设于文学巷内。

1941年,启明路(今淮海路)开辟,冲掉了试院的北部,也拦腰冲断了文学巷,使得文学巷缩短许多。1942年,日本人在试院旧址设计建造“公会堂”,改门北向,建筑面积1479平方米。用来开会、演戏外,还安装了美国产的电影放映机,放映电影。抗战胜利后,公会堂由当时的国民政府接收,更名为“国民会堂”,召开过参议会等会议。

辣汤文化和老字号传承的由来

北宋熙宁十年,苏轼知徐州,黄河夺泗入淮,各种鱼类随水泛滥,其中鳝鱼腾跃,百姓捉之为餐,味道鲜美。苏轼著诗曰:“钜野东倾淮泗满,楚人恣食黄河鳣。”百姓将从黄河中捕到的鳝鱼辅以佐料煮汤,形成了徐州辣汤文化的雏形。据《徐州市饮食行业志》记载:1912年厨人张某制作的鳝鱼辣汤味道鲜美,享有盛名,食客络绎不绝。由此,徐州的辣汤文化迅速发展起来。陆游诗云:“老住湖边一把茅,时话村酒具山肴。年来传得甜羹法,更为吴酸作解嘲。”足以见得当时的人们对辣汤的喜爱。时至今日,辣汤早已成为徐州人早餐中必不可少的一道美食,钟爱此汤的徐州人还在此基础上改良用料配方,制作出了饣它汤。至此,辣汤、饣它汤与徐州另一道美食丸子汤一起,成为了当地有名的特色“三汤”,遍布徐州的大街小巷,而这其中尤以“中华名小吃”两来风的辣汤最为出名,受到不少人的喜爱。

1945年,山东人刘某在文学巷租了两间民房经营菜馆,最初以素菜、卤菜、各种麻酥、油旋火烧等徐州地方小吃为主,由于烧制风味独特,再加上拿手的馄饨,一时间竟名声大振,四方顾客慕名而至,使得文学巷旧风重振,名噪一时。此时的文学巷在淮海路与大同街中间,顾客从南北两面而来,故有顾客兴然题赠“客从两面来,顾主风踊至”,店主闻之,遂取“两、来、风”三字用作店名,“两来风”自此始创。二十世纪八十年代,两来风对辣汤的配方及工艺进行了改进,使之更为营养,兼具驱寒健胃之效,被中国烹饪协会认定为“中华名小吃”,声誉远播,文人名士慕名而来。时任副省长汪冰石做客两来风,题赠“四方宾客至,两面春风来”,马季大师也欣然落笔:“千年一碗汤”。如今,人们远道而来品其鲜美,感受它深厚的历史渊源和文化底蕴,同时也在寻觅古巷风韵,重温远逝的历史。

从春秋孔子、两汉刘向到白居易苏东坡、张伯英、李可染,徐州一脉文运相承斐然。东门大街的格局至今犹存,被列入彭城文脉开发保护项目。因察院兴起的文学巷,乃是徐州文脉的一处温暖地标,巷内依然有各种餐饮店铺,店面装潢更新,人们漫步在文学巷的小道上,踯躅,徘徊,仰望燕子盘旋,感受古巷风韵,站在东墙察院中矗立的现代化高楼上,想象着昔日试院的肃穆,重温着着那段远逝的历史,感受喧嚣大同街里的一脉文韵……

作者:李世明 徐州市政协文史委特聘资料征集人

(来源:方志江苏)

本版由视觉中国供图

图为徐州市大同街钟鼓楼,该楼原名观火楼,是20世纪30年代徐州的标志性建筑,1930年由时任铜山县县长余念慈下令建设,次年建成。

图为江苏省徐州市彭城广场天际线夜景。

精彩内容 扫码关注