作为一所驰名中外的百年名校,南京大学鼓楼校区里散落着不少精美的民国建筑。这些独具特色的老建筑,铭记着过往的百年时光,倾诉着南大的百年沧桑,承载着南京的百年历史。

金陵苑

从南京大学汉口路大门进入南大北苑,漫步在绿树成荫的中大路上,百年南大民国建筑便在你的眼前徐徐展开。中大路东侧的一片狭长地带是南京大学民国建筑最为集中的区域,同时也是著名教会大学金陵大学的旧址——金陵苑。

金陵苑的民国建筑大都建于建校初期,由当时的校董福开森策划,美国帕金斯建筑事务所设计,陈明记营造厂建造,中国政府和外国教会提供了建校地基与经费。从1910年设计动工到1925年建成西大楼,金陵大学的主体建筑先后落成,包括东大楼(1917)、礼拜堂(1918)、北大楼(1919)、小礼拜堂(1923)、西大楼(1925)和学生宿舍(1925)等,是当时南京城内较为雄伟的综合建筑项目。金陵大学的校园布置因地制宜,顺应原有地形,沿南北向由低至高展开中心轴线,创造出层次丰富和步移景异的空间效果。其主要建筑沿着南北轴线呈对称分布,利用北高南低的起伏地势,从轴线南端的纵横阡陌逐步升起到中部宽阔的方形草坪,直至高耸的北大楼钟楼,在讲求对称的中国传统建筑风格中注入了西式建筑设计的空间层次感,令人耳目一新。

中轴线北部的北大楼(文学院)、东大楼(理学院)和西大楼(农学院)是金陵大学的主体部分。“三院嵯峨,艺术之宫”,三座建筑以北大楼为核心,呈现三院合围的布局。这种轴线加三合院式的空间布局是当时教会大学规划中常用的手法,其主要目的是想利用半封闭的空间提供一个可供交谊的露天场所。

作为金陵苑的标志性建筑,北大楼已经成为南京大学的象征。该建筑由美国建筑师司迈尔设计并于1919年建成,总面积达3473平方米。北大楼的主体建筑为地上2层,地下1层,塔楼5层,整个建筑以塔楼为中心呈东西对称分布。北大楼屋顶采用中国传统的歇山顶,上覆灰色筒瓦,墙体用明城砖砌筑,墙上开设小窗,封闭而稳重,带有明显的北方官式建筑特征。塔楼的屋顶样式更为复杂,为四面歇山顶,顶脊饰有小兽,这种十字形顶脊的设计实质上是西洋式钟楼的变体。北大楼坐北朝南,大门两侧设有抱鼓石。大楼内部门厅的天花板上绘有飞鹤,古朴典雅,秀丽端庄,与老校长匡亚明手书的“饮水思源”牌匾相得益彰。杂糅了东西方建筑风格的北大楼雄踞金陵苑中轴线的制高点,成为无数南大人心目中的“圣地”。

东大楼和西大楼分别位于北大楼的东南和西南侧,以北大楼塔楼为中心,对称分布。东大楼原为科技馆,由齐兆昌设计,陈明记营造厂承建。该建筑平面为长方形,内廊式布局,采用中国传统歇山式筒瓦屋面,但在屋顶脊中加脊,中部高耸,造型独特,让人印象深刻。西大楼又被称为“裴宜理楼”,由司迈尔设计,陈明记营造厂承建,其基本样式与东大楼基本相同。

大礼堂位于西大楼南侧,是一座典型的中西合璧式建筑。该建筑由帕金斯建筑事务所设计,陈明记营造厂承建,于1918年竣工。大礼堂的造型仿照中国古代庙宇,为砖木混合结构。其屋顶的主跨为歇山顶,副跨为硬山顶,上覆灰色筒瓦,外墙由明城砖砌筑而成,砖上铭文印记至今清晰可见。从外观上看,这是一座典型的中国传统风格建筑,但其内部空间却严格遵守着西式建筑法则。深入大礼堂内部,可以清楚地看出基本的巴西利卡式基督教堂的内部空间原型。据说这样设计是想让中国学生能够在自己熟悉的空间内更好地接受西方基督教会学校的教育,可谓是用心良苦。

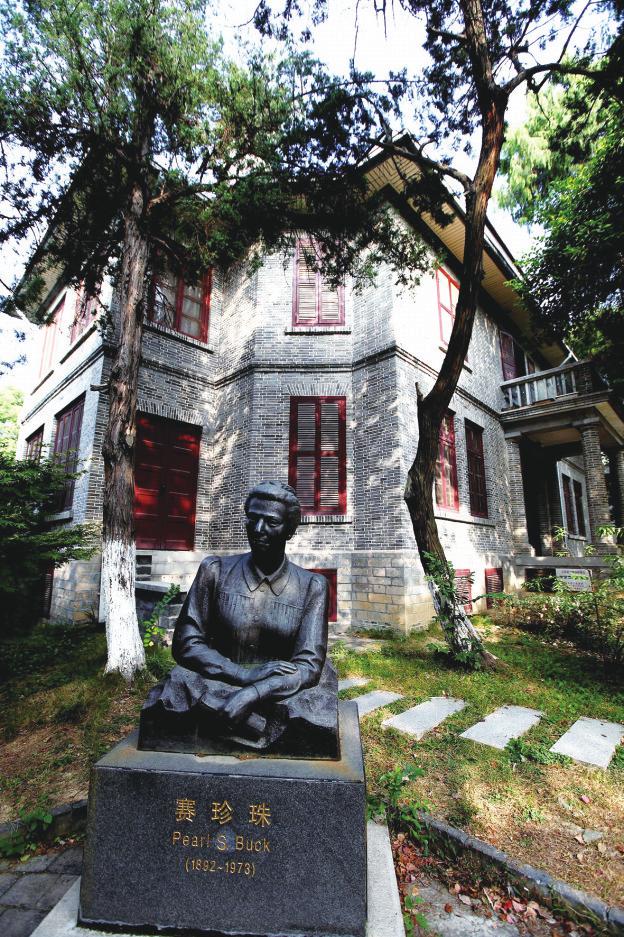

赛珍珠故居

沿着大礼堂旁的南高路一路西行至西门,转角处有一条幽幽小巷。循着小巷向更深处前行,一座精致的西式小楼展现在眼前,这便是美国著名女作家赛珍珠在金陵大学执教时期的住宅。

赛珍珠故居始建于1912年,是一座典型的西洋风格别墅。小楼坐西朝东,远远望去,青砖朱窗,古朴典雅,格局别致,十分醒目。该建筑为砖混结构,楼高两层,地下一层,楼顶是带有老虎窗的假三层,便于采光。小楼的大门入口处建有门廊,四根西方古典风格的圆形立柱支撑着二楼的露天阳台,建筑面积约400平方米。在这座普通的洋房里,赛珍珠和她的丈夫卜凯带着他们的女儿度过了十多年的美好时光;也是在这座房子里,赛珍珠写出了后来获得普利策小说奖和诺贝尔文学奖的《大地》等众多作品。

1892年,赛珍珠出生于美国弗吉尼亚州。三个月大的时候,她便随在华传教的父母来到中国,在镇江度过了童年和少年时光。从美国的大学毕业后,赛珍珠再次回到中国。1917年,赛珍珠与美国青年农学家卜凯结婚。婚后,她跟随丈夫在宿县进行了为期两年多的农村考察。1919年底,受金陵大学农学院和外语系之邀,卜凯夫妇移居南京,开始了他们在金陵大学长达15年的执教生涯。

赛珍珠居住在南京的这段时光是其人生中非常重要的阶段,是她思想日益成熟并逐渐步入文学创作的阶段,而这栋小楼与她的文学创作生涯息息相关。金陵大学闲适的生活使得赛珍珠得以在授课之余潜心思考她在中国所接触到的农民生活,多年的生活积累化作笔尖跳跃的文字,开始了《大地》的创作。关于这段时光,赛珍珠在她的回忆录里这样写道:“每天上午做完家务后,我便坐在打字机前,开始写《大地》。故事是久熟于心的,因为它直接来自我生活中种种耳闻目睹的事情,所以写起来得心应手。正是为自己直到今天仍热爱和景仰的中国农民和普通百姓而积郁的愤慨,驱使我写下了这个故事。”1931年春,这部描写中国农民的作品在美国出版,一经问世,好评如潮。《大地》奠定了赛珍珠在世界文学领域的地位,使她成为美国历史上首位获得诺贝尔文学奖的女作家。在诺贝尔文学奖颁奖典礼致辞中,赛珍珠饱含深情地说道:“中国人民的生活多年来也就是我的生活,的确,他们的生活始终是我的生活的一部分。”赛珍珠关于中国的一系列文学创作为她赢得了千万忠实的美国及外国读者,她向美国提供的中国和中国人民的生动形象,一直延续至今。

来源:方志江苏

本版由视觉中国供图

图为南京大学北大楼。

图为南京大学赛珍珠故居。

图为南京大学鼓楼校区。

精彩内容 扫码关注